家長錦囊

撰文:婚姻及家庭治療師吳綺琴

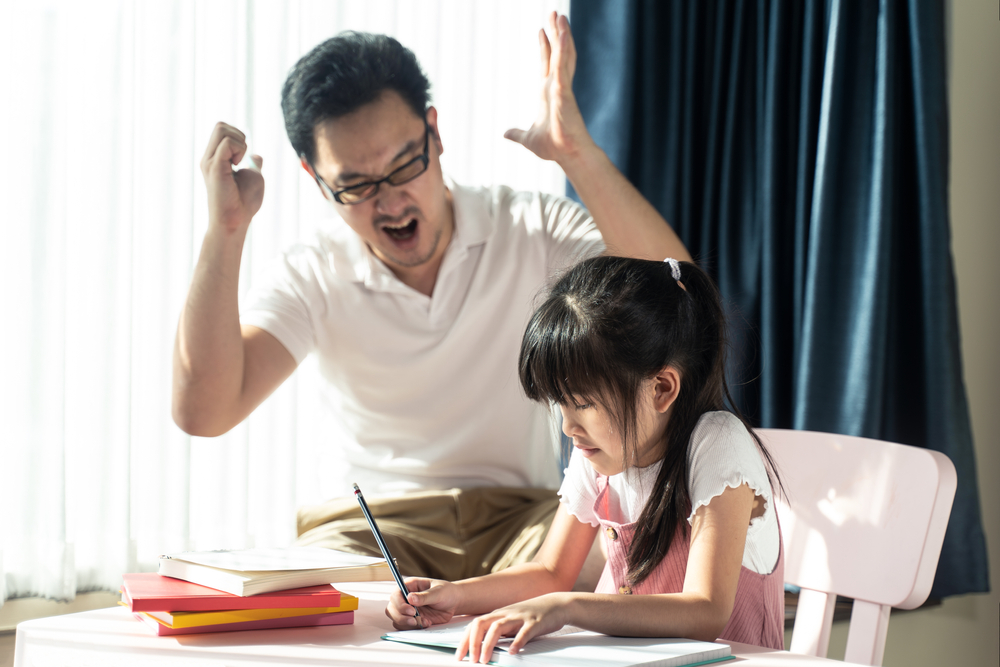

遇上火爆型的父母,孩子很容易會變得畏縮、寡言,沒有自信;但亦有孩子會學了父母用惡型惡相的方式來解決問題。當然這兩種模式都不利於孩子的性格發展!父母能改善火爆的性格嗎?

性格傾向、生活壓力

人的性情實在有先天的部分叫我們不能忽視。與孩子的不同特質一樣,有些父母的脾性就是較敏感,反應又急又快,而適應能力不太高。這類型的父母在進入了生兒育女的階段時, 往往亦是在事業發展上衝刺的時間。因為他們的適應能力不高,他們很容易因環境的變化、工作的需求,為自己在事業上的升遷,在適應上產生很多焦慮,要花很大量的時間和精力去應付。 在家裡,孩子的種種不同性情、各樣成長的需要,本身就給了父母很多挑戰。所以,性子急而適應能力不高的父母,很容易按捺不住,便發大火以宣洩不安的情緒,及嘗試以此控制局面,令環境回復原狀,減低自己的焦慮。

原生家庭的創傷

有些父母本身的性情並不急躁,但若在他們的成長中經歷很多被忽略、辱罵,令自尊及人格受貶損,這些父母很容易將孩子不聽話,扭計,發脾氣等行為,視為對自己的否定,觸及自己在成長中的創傷,而變得情緒不穩,動輒大發脾氣。父母往往分不清楚此刻的火,原來有很大部分是來自過往的傷害而產生的過敏狀態,只將發火的因由歸咎於孩子的行為,以致對孩子產生不合比例的情緒反應,及過度懲罰孩子。

與配偶不和

性情急躁的父母,在夫婦的衝突中較難冷靜下來處理矛盾及差異,令夫婦關係緊張,家庭氣氛不和。有時他們用一些快速卻治標不治本的方式,暫緩了衝突後,將問題棄之一角,不了了之。當夫婦間的怨憤日積月累,無法釋懷,在孩子犯錯時,父母會將種種負面情緒發洩在孩子身上,傷害孩子的説話衝口而出,造成更複雜的家庭問題。

父母需要自我觀察

若父母承認自己的火爆脾氣正在摧毀著家庭的和諧及阻礙著孩子的性格發展,那麼父母要做的不是其他,而是要將注意力聚焦到自己身上,仔細地觀察自己在情緒、思想和行為上的過程及變化,就好像拿自己的眼睛出來看著自己一樣。他們要問自己這些問題:「究竟我在想些什麼?」「我為何如此說話,如此反應?」「這件事觸動了我什麼神經?」「我生氣是因為現在發生的事嗎?或還有其他原因?」「我在借題發揮、宣洩情緒嗎?」

家,對任何人來說,都是一個較安全宣洩情緒的地方。但脾氣過於火爆的父母, 實在要學習好好控制情緒。若他們能自我觀照,用心去察看自己,當不難發覺自己反應太急,說話太重,分辨不出過去與現在的感受、生氣的對象是孩子或其他人。如果在當下能夠區分這種種,就是改變的開始了!